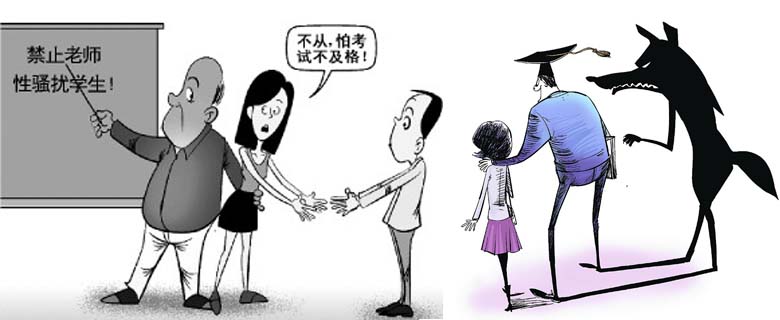

面试热点:“禁止高校师生恋”是“打错了板子”

来源: 华图教育 关键词:面试热点,公务员,禁止高校师生恋,公务员面试热点

空面试热点相关背景

近日,北京理工大学教授严乙铭发文呼吁高校应明令禁止师生恋的观点,引起了社会广泛关注及热议。为此,严乙铭本人昨日在接受记者采访时表示,禁止师生恋的观点是在建设现代大学制度应进行利益规避的前提下提出的,师生恋是一个开放性的话题,大家对此可以有不同观点。(6月1日 《北京青年报》)

据中国之声《新闻晚高峰》报道,近年来,国内一些高校频频曝出师生桃色丑闻,由于会牵涉到性、婚外恋、家庭矛盾等,刺激和挑战中国传统家庭伦理观念,往往成为社会舆论关注的焦点。北京理工大学教授严乙铭今天撰文表示,高校性丑闻的“老鼠屎”效应,使本来作为知识分子、承担为国家育人育才重任的大学教师,斯文扫地、声誉尽毁。文章呼吁:教育部门应完善相关规定,明确禁止“师生恋”!选择教师作为职业,就意味着应当放弃某些方面的自由。(央广网,5月30日)

空面试热点独家解析

@每日新报宋学敏:师生恋是一个颇具争议性的话题,既有中外历史上师生恋的佳话,也有现实频频爆出的高校师生桃色丑闻。而在严乙铭看来,高校性丑闻的“老鼠屎”效应,使本来作为知识分子、承担为国家育人育才重任的大学教师,斯文扫地,声誉尽毁。然而,在反对者看来,师德沦丧者在教师队伍中还是少数,不能以偏概全,不能因为是师生关系就剥夺人们爱的权利。

拿恋爱自由说事,似乎驳不倒严教授,因为严教授认为,禁止师生恋,也符合基本的职业道德原则。像医生和病人之间、律师和客户之间不能谈恋爱或有两性关系那样,师生关系的要求也应该向这些职业看齐。这意味着选择教师作为职业,就应当放弃某些方面的自由。而且严教授还以美国、日本等西方国家为例,对高校师生发生超越师生的其他情感或不正当关系均有严格的管控,双方若要谈恋爱,要么一方辞职,要么一方退学。在美国“这类关系难以确定是否涉及权力利益关系,一般是不告不理。即学生上诉,校方受理的方式,与性侵性骚扰性歧视案件的申诉处理方式相同”。而这差不多也是我国高校的处理方式。这种操作方式正是缘于师生恋的复杂之处,校方过早介入干预,可能因师生双方矢口否认而“查无实据”,还落得个干涉私权的骂名,只好等师生反目之后才处理。不过,有一点需要奉劝的是,无论是学生还是教师切不可对师生恋抱有不切实际的美好幻想,要分清崇拜与爱情不是一码事,至于另有所图的利益交换式的师生恋,那就要考虑可能产生的严重后果,毕竟都是成年人,自己造的孽缘含泪也要承受不是?

@光明网堂吉伟德:在日本和澳大利亚,师生恋同样是不能触碰的雷区,一旦被发现就会受到严厉的处罚。虽然在美国,禁止师生恋被反对者视为“违宪之举”,然而基于公平和保护的原则,这项制度依然被严格的执行,并获得了越来越多的共识,并显示出政策自身的必要性。在这些国家看来,自由恋爱与禁师生恋并不矛盾,利益回避原则比不受限制的自由更为重要,双方若要谈恋爱,就必须突破特定环境的限制,要么一方辞职不干教师,要么一方退学不当学生。

这种基于职业属性和利益关系的回避原则,在其他行业同样成为普遍性规范,比如医生和病人之间、律师和客户之间、牧师和教堂成员之间,基于避免相互之间权力的不平等可能带来的胁迫,都被列入了禁止范围。相反,国内在这方面的标准极为宽松,就是没有意识到公平、正义和权利保护的重要性,因而才导致“禁师生恋”的议题,缺乏一个基本的前提。有了共同的话题话境,才能形成基本的共识。现在回过头来看,以进行利益规避的前提提出禁师生恋的话题,应当获得普遍性的认同。其话题并不玄虚,也不难理解。只有做到了细节之美,建设一流和现代化大学才更有张力,权利保护与公平正义才更有质量。

@中国城市发展网秦乐:作为一个大家都感兴趣的话题,师生恋常常会在平静的校园里激荡起阵阵涟漪。虽然高校性丑闻的“老鼠屎”效应的确存在,但师德沦丧者在教师队伍中还是少数,不能以偏概全,我们应该看到更多的老师扮演着传道授业解惑人生导师的角色。恋爱本是自由的,在最美的年华中碰到最爱的那个人,老师也好同学也罢,都是人生的一大幸事儿,不能因为是师生关系就剥夺人们爱的权利,师生间相濡以沫白头偕老的例子并不在少数,爱情是美好的。 自古以来,恋爱自由都是人类社会的共识。与其禁止师生恋,不如加强对青少年的心里引导。

首先必须尊重学生的感情,恋师情结是青少年生理成熟与心理发展的特殊性、自我意识水平和客观环境交互作用的产物,是处于青春期的青少年可能产生的一种正常的阶段性心理现象。教师要理解学生的这种情感,以个别辅导为主,注意保护学生的隐私和自尊心。同时,要把正面教育与暗示性引导巧妙结合,帮助青少年正确认识和理智处理自己的情感。提高学生的评价能力,不断提高青少年自我评价与评价别人的能力,这是减少恋师情结发生的有效手段。同时,教师还要对那些识别能力差,社会阅历浅的青少年给予更多关注,帮助他们理性地认识社会和人生,防止他们由于认知偏差和晕轮错觉,误把某些品德不良的年长教师当作守护者一样崇拜迷恋,甚至上当受骗,造成不良后果。恪守教师的职业道德,保护青少年一代身心健康的成长,是每一个教育工作者义不容辞的天职。增加与同龄人交往的机会。缺乏集体交往,与同龄人沟通不畅,是促发恋师情结的客观因素之一。教育工作者应通过组织丰富多彩的集体活动,增加他们与同龄人交往的机会,促进同龄人之间的相互理解和沟通,这对于转化和消除某些青少年的恋师情结具有积极意义。

@中国网王传涛:越来越多的师生不伦恋新闻不断告诉我们,大学老师与学生谈恋爱,更多的绝非是感性原因,而是理性原因。许多女学生,往往是受害者,而当事男教授,也往往很容易被调查出学术腐败、权力滥用等问题。这至少说明了一个事实——许多的师生恋,即便无法被证明为相互利用和借机上位,但也因为恋爱双方不在一个平台上,导致在恋爱中根本不存在所谓平等的对话权利。

而且,大学老师与学生之间不能谈恋爱已经被教育部明令禁止。2014年9月,教育部发布的《关于建立健全高校师德建设长效机制的意见》,划出了对高校教师具有警示教育意义的师德禁行行为“红七条”,其中规定,“对学生实施性骚扰或与学生发生不正当关系”的情形,将给予相应处分;并建立问责机制,对教师严重违反师德行为造成不良影响或严重后果的,追究高校主要负责人的责任。虽然这只是师德建设方面的禁令,但也足以表明我国教育部门在这一问题上的官方态度。

我们都羡慕民国期间大学知名教授与女学生成就的一段段佳话,无论是鲁迅,还是沈从文,也都把自己的学生教成了妻子。但是,在建设现代大学的语境里,在利益规避的原则下,禁止大学“师生恋”,就是在禁止“潜规则”,是为了维护高校里的公平正义,是为了保护学生这个弱势群体。

@蒲公英评论黄齐超:若中小学教师性侵女生,即便以恋爱为幌子,也要受到道德层面的舆论谴责和教育管理部门的处罚,同时,还会因处罚法律而被绳之以法。然而,同样的事发生在大学教师身上,往往会有不同的处理。大学已婚教师打着恋爱的幌子玩弄女生感情,诱惑女生发生性关系,即便丑恶的嘴脸被揭露了,他们也会以“女生已经成年”、“自由恋爱”为借口搪塞责任。最后呢?这些教师与受害女生私下处理,学校的处分蜻蜓点水,道德舆论的谴责不那么强烈,法律似乎也很宽容。

高校教师与学生发生婚外恋,是违背公序良俗的不齿行为,是赤裸裸的耍流氓。如果再威逼、利诱女生与之发生性关系,则更为道德和师德所不容。我们不反对正当的师生恋,可是现实中,一些高校教师打着师生恋的幌子,故意扭曲师生之间的爱,甚至采用胁迫手段威逼女生,达到非人的目的,这样的教师与禽兽何异?他们已经玷污了“教师”这个神圣的称号,就应该出台管理措施,把他们驱逐出教师的队伍。

华图解析:如果说在中学阶段,因为学生多为未成年人,学校从保护学生的角度出发,要求禁止师生恋的话,很多人都能理解。那么到了大学阶段,在不少人看来,学校反对师生恋是个比较尴尬的话题。

但是,就近些年来,国内一些高校频频曝出师生桃色丑闻而言,禁止大学师生恋,可以在一定程度上避免某些大学教师通过欺骗、隐婚,甚至威逼利诱等手段,与学生发生性关系,给学生带来严重的伤害。不过,因为少数教师师德败坏,个别大学生行为不够检点,却要让全体师生一起“吃药”。从这个角度来说,禁止师生恋是“头痛医脚”,打错了板子、治错了地方。

对“师生恋”也不能搞“一刀切”,毕竟现在有些教师也很年轻,而大学生也是成年人,他们有自己的选择权,对于以真爱为基础的“师生恋”,难道就要一棍子打死吗?想要把跑偏的师生关系拉回到正轨,禁止师生恋显然是“发力不准”,出错了“药方”。何况,法律并没有明确禁止“师生恋”,即便是教育部也没有明确规定不能有“师生恋”,擅自作出禁止“师生恋”未必就是好事。所以,要想确保师生关系健康有序,核心应是建立老师与学生的平等地位关系,同时,还要加大对学生的教育引导力度,提高教师的师德修养。

为你推荐

- 推荐

- 教育

- 政治

- 经济

- 文化

- 社会

-

面试热点:“党旗下的中国青年” 政治 ·

-

在2021年7月1庆祝中国共产党成立100周年大会上,习近平总书记强调:“新时代的中国青…

关键词:面试热点,面试备考,党旗阅读全文

-

面试热点:鸿星尔克捐款事件背后的思考 社会 ·

-

去年,网友们集体“心疼”运动品牌鸿星尔克。7月郑州水灾时,鸿星尔克的微博评论冲上…

关键词:面试热点,面试备考,鸿星尔阅读全文

-

面试热点:“野生网红景点”,真的安全吗? 社会 ·

-

互联网的便利,让人们足不出户,通过网络信息便能了解到哪里是更值得游玩的地方,许多…

关键词:面试热点,面试备考阅读全文

-

面试热点:数字化建设赋能乡村振兴 生态 ·

-

近年来,随着大数据、人工智能技术的发展,数字经济已成为引领全球经济变革,推动我国…

关键词:面试热点,面试备考,乡村振阅读全文

-

面试热点:坚决守住农村社区这道疫情防线 社会 ·

-

自6月26日发现无症状感染者开始,在短短十多天时间里,安徽泗县共报告确诊病例逾300例…

关键词:面试备考,面试热点阅读全文

-

面试热点:依法严厉打击涉疫网络谣言 社会 ·

-

5月12日,在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第332场新闻发布会上,市委宣传部副部…

关键词:网络谣言,谣言打击,公务员阅读全文

-

面试热点:学习型社会,如何向“新老人”打开更多新窗口? 社会 ·

-

求知欲是人的本能需求,而在现代社会,学习更是成为每个人的一生需要。对于一些想在晚…

关键词:学习型社会,新老人,公务员阅读全文

-

面试热点:完善三孩生育政策以及配套措施 社会 ·

-

2021年全国人大常委会会议表决通过了关于修改人口与计划生育法的决定。修改后的人口计…

关键词:三孩子生育,三孩子政策,公阅读全文

-

面试热点:青少年沉迷网络 社会 ·

-

中国未成年人互联网运用报告调查显示,未成年人互联网普及率已达99.2%,显著高于我国…

关键词:青少年上网,沉迷网络阅读全文

-

面试热点:浅谈知识产权保护 社会 ·

-

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平法治思想,全面贯彻党…

关键词:公务员面试,知识产权,知识阅读全文

延展阅读

-

-

面试热点:“党旗下的中国青年”

关键词:面试热点,面试备考,党旗政治 ·

-

-

面试热点:鸿星尔克捐款事件背后

关键词:面试热点,面试备考,鸿星尔社会 ·

-

-

面试热点:“野生网红景点”,真

关键词:面试热点,面试备考社会 ·

-

-

面试热点:数字化建设赋能乡村振

关键词:面试热点,面试备考,乡村振生态 ·

-

-

面试热点:坚决守住农村社区这道

关键词:面试备考,面试热点社会 ·

-

-

省公务员面试热点:别让感恩变成

关键词:省考考前必知,省考应急情况社会 ·

-

-

省公务员面试热点:北京健康宝“

关键词:省考考前必知,省考应急情况社会 ·

-

-

省公务员面试热点:爱国教育基地

关键词:省考考前必知,省考应急情况社会 ·

-

-

省公务员面试热点:畅通消防通道

关键词:省考考前必知,省考应急情况社会 ·

-

-

省公务员面试热点:常态化核酸检

关键词:省考考前必知,省考应急情况社会 ·

面试礼仪更多>

话题讨论更多>

高分经验更多>

-

-

-

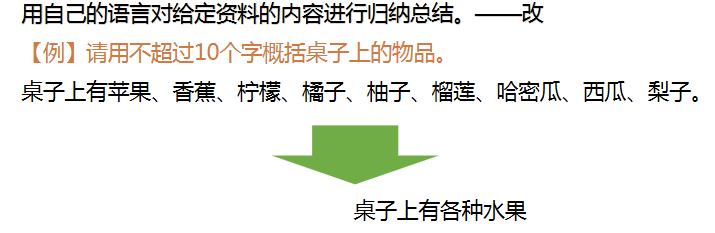

经验分享:23年公务员备考申论的概括归纳

如果一个概念的外延范围中包含了另一个概念的全部外延,那么这两个概念之间具有属种关系,外延大的称作“属”,外延小的称作“种

-

-

-

-

技巧分享:申论考试中没有难的题型,只有难的材料

备考中很多考生都会有这样或那样的疑问,而最大的问题便是哪一种题型难,哪一种比较简单。很多人可能会说,综合分析题很难,概括

-